-

[10월 138호] 엄마, 딸, 그리고 '세상일'

엄마, 딸, 그리고 '세상일'

로와의 책탐

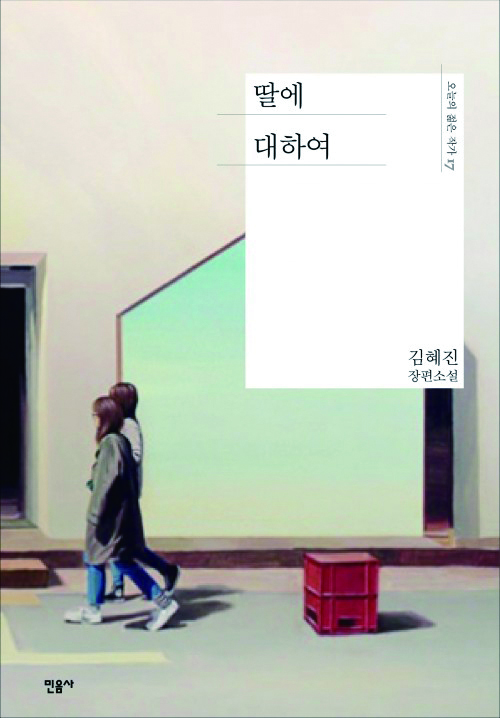

소설 《딸에 대하여》를 읽고

“엄마, 나는 커서 엄마가 돼, 할머니가 돼?”

네 살배기 딸이 《딸에 대하여》를 읽던 내게 물었다.

“네가 원한다면 엄마가 될 수도 있지. 네 아들딸이 결혼하면 할머니가 되는 거고.”

김혜진의 《딸에 대하여》는 노년기에 접어든 엄마의 성장소설이다. 화자는 평생 사회에 순응하며 살아왔다. 육아에 전념하느라 교사라는 직업도 포기해 가며 딸 하나를 애지중지 키웠다. 사별하면서부터는 돈 벌며 딸 키우느라 여러 직업을 전전했고, 지금은 요양보호사로 일한다. 세속적 통념으로 보자면 효도 받을 나이에 돈 벌어야 하는 기구한 팔자다. 그래도 그녀는 사회에 불평하지 않고 ‘좋은 자식, 좋은 아내, 좋은 부모, 좋은 이웃, 좋은 사람’이려고 노력하는, 평범한 엄마다.

그녀는 시간강사이자 성소수자, 사회운동에 열심인 딸이 ‘배우고 또 배우다가 세상에 불화하는 것까지 배워버렸다’며 한숨짓는다. 요양보호사로서 돌보는 환자 젠은 젊을 때 세계적 사회운동가였지만 지금은 그저 무연고 치매할머니로만 취급되는 것을 보면서 역시 가족이 제일 중요한 법이라고 생각한다. 딸과 7년째 함께 사는 여성파트너를 보며 ‘왜 가정을 꾸리고 아이를 낳아 기르고 엄마가 되고 사회적 책임을 다하는 일. 그런 의미 있고 대견한 일을 할 생각을 하지 않고 무의미하게 시간과 에너지를 낭비하고 있는 걸까’라고 혼잣말을 한다. 젠에 관해서는 ‘도대체 이 여자는 어쩌자고 소중한 젊은 날을 그런 식으로 낭비해 버린 걸까. 자신과 아무 상관도 없는 세상일에 시간과 열정과 돈을 다 쏟아 부어 버린 걸까’라고 혀를 찬다. 그녀가 ‘세상일’이라는 게 무엇인지 깨닫기 전까지는.

그녀와 딸과 파트너, 이렇게 셋이 불편한 동거를 시작한 지 몇 달 만에 집은 사회운동 아지트가 되어 버렸다. 그녀는 불편하다. 멀리 있어야만 하는 ‘세상일’이 그녀 집까지 침범했으므로. 게다가 딸은 성소수자 강사 해고에 맞선 항의시위 중에 다치기까지 한다. ‘세상일’이 이제는 딸을 입원시킨 것이다. 그뿐이랴. 수년간 돌보던 젠조차 시설이 열악한 요양원으로 짐짝처럼 넘겨져 버린다. 불법행위를 항의하는 그녀에게 요양보호사 동료가 시큰둥하게 내뱉는다.

“세상일이 다 그런 거지.”

그때야 비로소 그녀는 ‘세상일’을 직시한다. 그것이 무엇이고 어떻게 생겨났는지를. 한 사람 한 사람이 내 일이 아니라며 멀리 치워 버리는 행위가 쌓이다 보니 ‘세상일’이, ‘한두 사람만으로는 절대 바꿀 수 없는 무시무시한 그 무엇’이 만들어졌다는 것을. 남의 이야기가 아니고 내 이야기, 나와 내 딸이 살아갈 세상에 대한 이야기가 바로 ‘세상일’이라는 것을.

그녀는 드디어 행동하기 시작한다. 젠을 집으로 데려오고, 딸과 딸의 파트너, 화자와 젠, 이렇게 넷이 가정을 이룬다. 아빠-엄마-아들-딸로 구성된 통상적 4인 가정보다도 훨씬 결속력 깊은, 구성원 누구도 서로를 착취하지도 지배하지도 않는 진정한 가정을 말이다. 젠은 집에서 편안히 눈을 감았고, 그녀는 이렇게 생각하는 엄마가 된다.

나는 내 딸이 이렇게 차별받는 게 속이 상해요. 공부도 많이 하고 아는 것도 많은 그 애가 일터에서 쫓겨나고 돈 앞에서 쩔쩔매다가 가난 속에 처박히고 늙어서까지 나처럼 이런 고된 육체노동에 내던져질까봐 두려워요. (…) 이 애들이 잘할 수 있는 일을 하도록 내버려 두고 그만한 대우를 해 주는 것. 내가 바라는 건 그게 전부예요.

그래서 이 소설은 엄마의 성장소설이다.

대체 화자가 ‘세상일’이라는 한마디 말에 감춰진 잔혹한 진상을 깨닫기까지가 왜 이리도 오래 걸렸을까? 저자는 그녀의 입을 빌어 이렇게 진단한다.

뭐든 모른 척하고 침묵하는 것이 예의라고 여겨지는 이 나라에서 나는 태어나고 자라고 이렇게 늙어 버렸다.

나는 이 문장 뒤로 “나는 그것을 깨달은 순간부터 ‘세상일’을 치워 버리려 행동하기 시작했다. 내 딸만큼은 이런 환경에서 자라고 늙지 않기를, 내 손녀는 이런 환경에서 태어나지 않기를 바라는 마음으로. 딸들과, 엄마들과 연대해서”라는 문장을 내 멋대로 덧붙여 본다. 옆에서 내 딸이 다시 내게 말을 건다.

“엄마, 엄마 되면 재밌어?”

네 살 딸은 오늘 내게 실존적 질문을 던지기로 작정한 모양이다. 질문자가 딸만 아니라면 좀 더 편하게 대답하련만.

“재미있다기보다는 힘들 때가 더 많던데?”

“힘들어? 그런데 왜 엄마 됐어?”

맙소사. 이쯤 되면 진심으로 오늘 한 잔 하고 싶어진다.

“배운 대로, 살라는 대로 살다 보니 그렇게 됐네?”

“살라는 대로 사는 게 뭔데?”

“여자로 태어났으면 적당한 때가 되면 결혼하고, 엄마 되고, 할머니 되는 거. 그게 사회가 살라는 대로 사는 거야. 그런데 말이야, 그렇게 숙제처럼 사는 것만도 쉽지가 않아.”

내가 어릴 때 누가 내게 이렇게 말해 준 적이 있던가? 이런 말을 하는 내가 되기까지 나는 무엇을 겪었고 무엇을 겪지 않았나. 아마 ‘모른 척하고 침묵하는 것이 예의인 나라’를 떠나 살던 기간이 나를 변화시켰을지도 모른다. 특히 성소수자들과 한집에서 복작복작 살았던 기간은 내게 소중한 경험이다.

영국에서 2년간 비정규직 외국인 노동자로 지냈다. 매일 최소 세 건씩의 회의도 회의지만, 집세가 높아 잠잘 곳을 찾기도 만만치 않았다. 미국 장학 프로그램에서 통째로 빌린 쉐어하우스에서 교환학생 세 명과 함께 사는 방을 어렵사리 구했다. 1층의 부엌, 욕실, 거실은 공용공간이고, 4인이 각자 방을 썼다. 1층에 방 하나가, 현관문 열자마자 보이는 좁은 계단을 올라가면 방 세 개가 다닥다닥 붙어 있었다. 나는 2층에서 가장 넓은 방을 썼는데, 15년 전 가격이 월세 325파운드였다. 얼마나 넓었는지는 말하지 않으련다. 하여간 영국은 부동산과 음식의 가성비가 자타공인 영 아닌 나라다.

그 집의 공동사용자들은 거의 학기마다 바뀌다시피 해서 2년 머무는 동안 꽤 다양한 사람들과 접촉했다. 언젠가 한 번은 세 명의 하우스메이트가 모두 성소수자였다. 신체적으로는 남성이지만 영락없는 여성, 여성의 신체지만 남성인 친구들. Sex와 gender가 다른 개념임을 그때 확실히 배웠다. 그래서 어땠느냐고? 사람이 다 같은 사람이지 다를 게 뭐 있나? 한 가지, 화장실 쓰는 게 가끔은 불편하긴 했다. 파트너가 찾아왔을 때는 좀 붐벼서. 딱 그 정도다. 집에 해충이 튀어나왔을 때 제일 나이 많은 내가 나서서 때려잡아야 했다는 건 성적 취향과는 무관한 이야기고.

《딸에 대하여》에서 화자는 문득 ‘좋은’ 사람이란 것에 의문을 갖는다. ‘나는 좋은 사람이다. 평생을 그렇게 하려고 애써왔다. (…) 아니. 어쩌면 겁을 먹은 사람. (…) 깊이 빠지려 하지 않는 사람. 나는 입은 옷을, 내 몸을 더럽히지 않는 사람. 나는 여전히 좋은 사람이고 싶은 걸까?’

쓰레기를 치우다 보면 내 몸에도 쓰레기가 묻는다. ‘세상일’을 없애려면 더러워질 수도, 다칠 수도 있다. 그렇지만 시작하지 않으면 내 딸도, 손녀도, 손녀의 딸도, 노년이 되어서야 “뭐든 모른 척하고 침묵하는 것이 예의라고 여겨지는 이 나라에서 나는 태어나고 자라고 이렇게 늙어 버렸다”라는 소리만 반복하게 될 것이다. 그러니 나는 ‘좋은’ 엄마이길 거부한다.

“그럼 뭐가 쉬운데?”

끈질긴 네 살. 나는 좀 더 솔직해진다.

“쉬운 건 없어. 엄마, 할머니, 이런 거 되지 않아도 괜찮아. 그리고 될 필요도 없어. 누가 뭐래도 너는 너로 충분해. 너로서만 사는 것.”

“나는 나잖아?”

“그래, 바로 그렇게.”

나는 딸을 꼬옥 안아 준다.

글 로와