-

[9월 125호] 소리는 혀에 닿지 않고

이토록 깊은 포옹을 하고서도

정면으로 그의 등을 보고 있다.

사람의 등이란 참 좋군. 허를 찌르기에도 좋고 그림을 그리기에도 좋다. 그림 속에 들어앉아 토르소가

되어가기에도 좋다. 잃어버린 사지를 생각하며

근심에 젖기에도

(신해욱, 〈포옹의 끝〉 부분, 《syzygy》, 문학과지성사, 2014)

시집 《syzygy》를 읽고 난감함을 느낀다. 단절감. 시를 읽으며 읽히는 건 딱딱한 게 껍질을 두드리고 있는 듯한 단절감이었다. 그 속에 무언가 있는데, 당장 느껴지는 이물감과 단단한 껍질 때문에 도통 아무것도 잡히지 않는다. 그래서 몇 번씩이나 시집을 다시 넘겨보고 훑어보다 뒤표지에 담긴 시인의 말을 커닝한다.

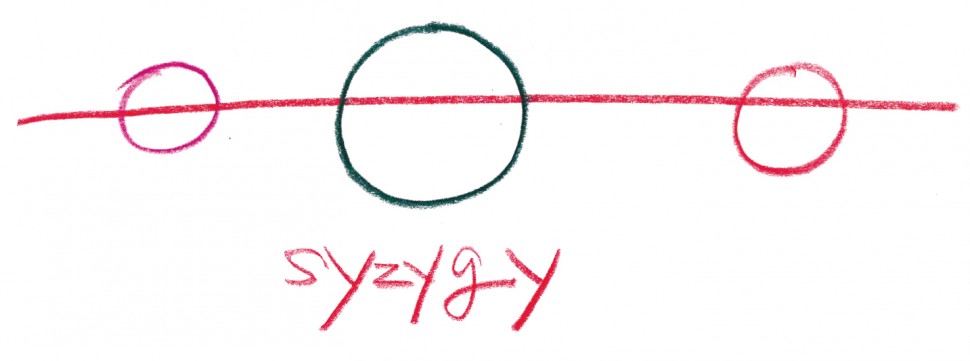

“syzygy. 이 단어를 본 순간/난감한 에로티시즘에 사로잡혔다.//(…) 사전에 나오는 풀이는 다음과 같다:삭망(朔望). 연접(連接).//닿을 듯 닳을 듯/ 소리는 혀에 닿지 않고/뜻은 뇌에 닿지 않는다./해와 달과 지구의 일직선은 나의 시야에 닿지 않고/원생동물의 생태는 나의 삶에 닿지 않는다.”

닿지 않는다. 이 시집 속의 시들은 내게 의미로 닿지 않았다. 시 〈포옹의 끝〉에서 눈을 뜬 나는 흰 양말을 신고 그를 뒤따라간다. “나는 문득/근심에 휩싸이게 된다. 발이 녹아서/물이 되면 어떻게 걷지.” 화자는 불안을 느끼고, 물을 건너다 뒤를 돌아본 그는 나를 껴안는다. 하지만 그 포옹은 불안을 가라앉히기는커녕 증폭시킨다. “이토록 깊은 포옹을 하고서도/정면으로 그의 등을 보고 있다.” 함께 같은 곳을 향해 가고 있지만 심지어 포옹하고 있는 순간에도 서로의 등을 본다. “허를 찌르기에” 좋은 등은 차가운 단절감을 암시한다. 같이 물을 건너는, 동시에 같은 공간에 존재하는 그 둘은 그렇게 완전히 분리되어 있다.

신해욱의 시에서 반복해서 확인되는 건 이러한 단절감과 불안이다. “신발 속에는 발가락들이 우글거려서/걸음을 옮길 수가 없겠지.(〈화이트 크리스마스〉)” “아무리 팔이 길어져도/어째서 한번 가라앉은 것은 손에 닿지 않는 걸까요.(〈중력의 법칙〉)” “그렇지만 손에는/다른 종/다른 류의 피가 묻어 있기도 한다.(〈여자인간〉)” “있었을 것과/있을 수 있는 것을 구분할 수가 없다.(〈무언극〉)”

시집의 이름, 삭망. 해와 달과 지구가 일직선이 되는 순간 지구에 작용하는 인력은 최대치가 된다. 인력이 강할수록, 더 강하게 분리를 인식할 수밖에 없다. 가까워지는 것만큼, 서로가 닿을 수 없음을 알게 하는 것이 또 있을까. 해와 달과 지구가 나란해서 더 극단적으로 멀어지는 순간이 삭망, syzygy가 아닐까.

“그런데 이해가 안 된다. 왜 너의 눈에서/내 눈물이 앞을 가리는 걸까.(〈간이식탁〉)” 말장난. 그렇게 너와 나는 가깝고 아득하다. 허를 찌르기 좋은 등을 기대고 깊이 포옹한다.