-

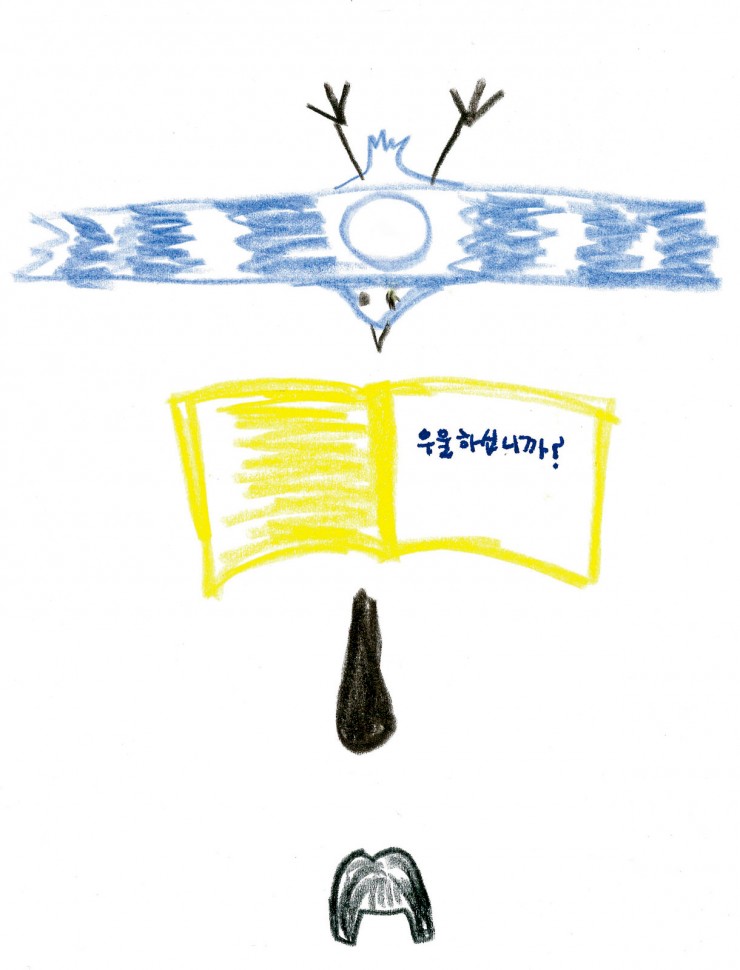

[6월 122호] 요즘, 안 우울하십니까?

날면서도 누고 새는, 누면서도 날고, 오오, 탁 트인 비상(飛翔)! 턱을 까불든지 말든지, 추녀 끝에서, 끝으로, 실실 날면서 실실, 깔기고, 날기와 깔기기를 동시 동작으로, (…) 오오, 새는 누면서도, 날고,

(김언희, 〈새는,〉 부분, 《요즘 우울하십니까?》, 문학동네, 2011, 24쪽)

삶은 무기력하다. 한 개인이 할 수 있는 일이란 많지 않다. 초등학교 1학년쯤이 되면 돈 없이 문방구에서 아무것도 살 수 없다는 걸 깨닫게 된다. 단 돈 100원짜리 불량식품이라도. 100원의 쾌락을 얻기 위해, 우리는 100원의 속박을 감수하며 노동한다. 초중고 12년의 교육은 그러한 진리를 체득하기 위한 도돌이표 학습 시간의 연속이었다.

노란색 표지의 시집 《요즘 우울하십니까?》는 100원의 룰에 갇혀 사는 우울한 현대인들에게 성적 요설과 농담, 자기 파괴적 언어의 나열로 히뜩, 자기 속을 까뒤집어 보라고 말한다. 그건 인간의 하찮음을 인정하는 과정이기도 하다.

“하루 이만 개의 알을 싸지른다 연어//(…)//하루 이만 번씩 진저리를 친다 연어//뒷구멍으로 죄다 피가 섞였다 연어(〈연어〉, 부분)” 연어의 범속한 짝짓기와 산란에는 오직 생물학적인 동기밖에 없다. 하지만 연어의 고통이, 인간이 가진 고통보다 가벼울 거라는 건 그야말로 인간 중심적인 생각이다. 하루 2만 개의 알을 낳는 연어의 고통에 비하면, 인간의 복잡다단한 사랑의 문제도 가볍고 하찮다. “발목을 잘라놓아도//발목을 삶아놓아도 가버리는 것들아//가버리고 없는 것들아//발을 끊은 것들아(〈장충왕족발〉, 부분)” 족발의 잘려진 발목, “가버리고 없는 것들”은 딱 그대로 잘려진 왕족발 한 점에 불과하다.

김언희 시인은 날아가면서 속을 비워 내는 새를 감탄하며 바라본다. 시 〈새는,〉에서 “새는 머리가, 탱탱, 비었고, 뼛속까지 탱탱, 울리도록 비었”다고 한다. 새가 자유로운 것은 날 수 있기 때문이지만, 그 비상이 가능한 것은 거침없는 배설 덕분이다. “실실, 깔기고, 날기와 깔기기를 동시동작으로” 하는 새는 순간순간 비울 수 있기에 날 수 있다. 뼈의 가벼움, 머리의 가벼움, 그리고 거침없는 배설이 주는 그 텅 빔이 나아가는 동력이 된다. 그런 맥락에서 이 시집에 담긴 시들은 꾹 누르고 묵혀 온 것들을 한꺼번에 터뜨려 갈기는 ‘배설’이 된다. 이 배설 덕분에 우울한 존재는 더 이상 우울하지 않아도 된다. 우울이 이상과 현실의 괴리에서 온다면, 배설의 쾌감은 우리가 그다지 특별할 것도 없는 평범하기 짝이 없는 범속한 인간에 불과하다는 자기 인정을 불러오기 때문이다.

김언희의 시는 타인의 배설과 나의 배설을 두루 통합해 인정하게 만든다. 그것은 어쩌다 보니 맞닥뜨린 삶의 모든 순간, 낯선 이면, 누군가의 몸을 통과한 ‘똥’과 비슷한 무언가이다. 더 나아가 나도 똥일 수 있고, 너도 똥일 수 있다. 지구 위에 얹힌 똥. 그러니 무얼 더 부끄러워하고, 무얼 더 우울해하겠는가. 모두 같은 처지인데.

하나의 일에도, 수십 명의 생각은 다를 수밖에 없다. 길을 가다가 까치가 싼 똥을 맞은 적이 있다. 그때 나는 까치의 사정은 생각하지 않고 내 사정만 생각했다. 까치는 그저 자연스럽게 배설했을 뿐이다. 날기 위해서. 그러니 길을 가다가 머리 위로 똥이 떨어지더라도, 안 우울할 일이다. 누군가는 날기 위해 매순간 속을 비워야 할 테니.