-

[11월 115호] 소제동 골목의 작은 공간들 고요하고 잔잔하게 움직인다

소제동 골목의 작은 공간들

소제동은 변하지 않은 듯 고요하다. 고요함 속의 움직임은 느리고 자연스럽게 일어났다. 4년 전 문을 연 소제관사42호는 소제창작촌으로 이름을 바꿨다. 소제창작촌을 운영하는 유현민 작가는 소제창작촌 뒤편 골목에 시울마실과 293빈집 두 개 공간의 문을 열었다. 전통나래관 뒤편 골목에도 소호헌이라는 전시 공간이 있다. 모두 사람이 떠난 지 몇 년씩 된 집이다. 유현민 작가가 소제창작촌에서 활동하는 것을 유심히 본 마을 주민들이 ‘한번 써 볼 텨?’하며 저렴하게 빌릴 수 있도록 힘써 주었다. 소제창작촌, 시울마실, 293빈집, 소호헌까지 네 개 공간이 소제동에 있다. 그중 시울마실은 세 개 전시공간에서 레지던스하는 외국 작가가 머물 수 있는 집이다.

사람이 만든 공간들

공간을 조금씩 늘리는 것도 운영하는 것도, 유현민 작가의 뜻만으로는 할 수 없는 일이었다. 주민들이 활동을 지지해 주고 도와주었기에 가능한 일이었다. 소제동 사람들은 유현민 작가를 ‘사진관 아저씨’로 기억한다. 소제창작촌 문을 열고 마을에 돌아다니며 영정사진을 찍어 주는 프로젝트로 사람을 만났기 때문이다.

“맨 처음 공간이 소제창작촌이고, 여기에서 전시나 무용 등의 프로그램으로 사람을 만났어요. 그러면서 마을 분 중에 ‘형님’ 하며 지내는 분도 생기고, 마을 분들이 조금씩 마음을 열어 주셨어요. 소제창작촌에서 전시하며 젊은 작가들이나, 전시를 보러 사람이 조금씩 오잖아요. 조용했던 동네가 한 번씩 왁자지껄해지는 거예요. 그래서 빈 곳으로 두느니 이런 걸 하면 더 좋을 것 같다고 생각하셨던 거죠. 본인들이 아는 공간 중에 싸게 해 줄 수 있는 공간 몇 군데를 소개해 주셨어요. 여력만 되면 다 운영하고 싶지만, 그게 안 되니까 고민하다가도 주민분들이 추천을 많이 해 주셔서 몇 군데 계약하다 보니까 이렇게 됐어요.”

蘇湖軒, 깨어난 호수 위의 집

두 번째로 문을 연 공간이 소호헌이다. 소호헌은 7년 정도 빈집이었다. 옛날에 호수가 있던 자리라고 들었다. 전시하려면 전기가 필요한데 워낙 오랫동안 빈집이라 전기를 쓸 수가 없었다. 끌어다 쓰려니 돈이 많이 들어서 고민하자 빌려주겠다고 나선 이웃들이 있었다. 소호헌 문을 열고 들어가면 마당에 나무 한 그루가 있다. 지붕 위에는 蘇湖軒이라는 공간의 이름이 붙었다. 소제 호수가 있었던 집이라는 뜻에서 이름을 붙였다고 한다.

“소호헌은 11월이면 정리를 해야 해요. 소호헌이 있던 자리에서 전통나래관 쪽으로 큰 도로를 낸다고 해요. 준비하면서부터 없어지면 반납한다는 생각으로 만들었기 때문에 가능하면 새로운 재료를 쓰지 않고 버려진 재료를 썼어요. 그래도 아쉬워요. 도시 계획을 세울 때는 여러 가지를 고려해야 해요.”

시울골목에 마실 나오면 재생공간 293번지

세 번째 문을 연 공간은 재생공간 293과 시울마실이다. 시울마실과 재생공간293은 솔랑시울 골목 한가운데에 자리한 청양슈퍼의 가까운 이웃이다. 청양슈퍼 주인장인 윤광원 씨가 공간을 소개했다. 재생공간293은 얼마 전까지 올해 레지던스 작가들이 전시했다. 일본, 태국 등에서 뽑힌 작가들이 와 한국에 몇 달씩 머물러야 했다. 작가들이 살 수 있는 공간으로 시울마실까지 세를 얻었다. 윤광원 씨덕분에 공간을 싸게 얻을 수 있었다.

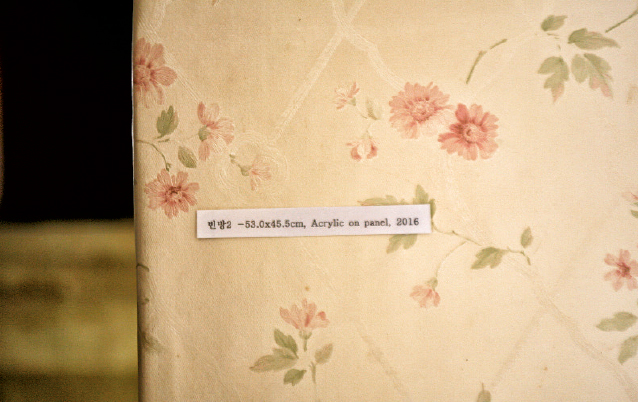

시울마실은 이층집이다. 일반 가정집과 똑같은 구조다. 재생공간293은 내부 구조가 특이하다. 골목 쪽으로 난 대문으로 들어가면 좁은 마당이 있고, 방과 부엌이었던 것으로 보이는 공간이 있다. 관사 건물은 나중에 사람이 살면서 공간을 늘렸다. 처음 공간을 구했을 때 가장 먼저 벽에 있던 벽지를 모두 뜯었다. 몇 겹씩 나오더니 가장 처음으로 발랐던 것으로 보이는 벽지를 발견했다. 일본에서 온 작가 메이코 씨가 그 벽지를 작품으로 만들기도 했다. 천장에 규칙적으로 설킨 목조 구조의 지붕은 그대로 남았다. 천장이 높고 방 하나엔 다락방이 있다.

마을과 같이 숨 쉬는 공간

“커뮤니티 아트는 주민들 삶에 깊숙하게 들어가야 해요. 공간을 더 만드는 건 혼자서는 무리이긴 해요. 경제적으로 정말 힘들 땐, 공간을 운영하는 게 버겁죠. 그런데 소제동에 오래 머물면서 든 생각은 주민들의 이야기를 더 해야겠다는 생각이에요. 제가 형님이라고 부르는 분이 이 앞에 앉아 있는데, 누가 오더니 혹시 작가분이냐고 물었다고 하더라고요. 그러면서 굉장히 기분 좋아하셨어요. 설치 작가라고 했대요. 노가다를 하니까 설치 아니냐고 웃으면서. 사실은 주민 작가도 중요해요. 주민분들이 하고 싶은 것들을 해 드리고 싶어요. 그러려면 정말 안으로 들어와서 밀접하게 관계하는 활동가가 더 필요해요.”

설치 작가로 소개했다는 ‘형님’은 설치 작가가 어떤 작업을 하는지 보았기 때문에 알고 있었다. 골목에서 헤매면 전시하는 데를 손가락으로 가리키는 주민들이 있다. 마을에서 꽤 오랜 시간 공간을 운영한 기획자가 있고, 기획자를 중심으로 여러 공간이 문을 열었다. 소제창작촌과 재생공간293, 시울마실, 소호헌이라는 이름을 붙이고 ‘전시’를 한다. 그런데 그 공간의 주인은 소제동 주민들이다. 막노동 현장에서 일하는 사람들, 슈퍼를 운영하는 사장님, 나이 들어서 이제 일하지 못하는 노인, 지나가는 주민, 예술과 아무 상관 없는 사람들이 그곳의 주인이었다.

“외국 작가들이 왔을 때 주민들이 칭찬을 많이 했어요. 이 앞에 나무도 가지치기 하고, 작업을 하다가도 주민들이 부르면 나와서 같이 놀고, 말도 잘 안 통하는데 뭐든 함께하는 데 거리낌이 없더라고요. 동네 안에 이런 공간을 만드는 건 그런 것 같아요. 소통하고, 소통을 통해 지속가능한 이유를 계속 만들어야 할 것 같아요.”

글 사진 이수연