-

[11월 115호] 북카페 이데 안녕

“처음에 왔는데 가운데 테이블에 직원으로 보이는 몇 명이 앉아 있었어. 나는 카페에 왔는데 꼭 남의 사무실에 들어온 느낌인 거야. 이 사람들이 여기에서 일하는 사람들이구나. 이렇게 남의 사무실에 들어온 것 같아도 되나? 이러니까 장사가 안 되지 생각했어. 그리고 괜히 나도 저기 끼고 싶다고 생각했지.” 월간 토마토 출판 담당으로 입사하기 전, 북카페 이데에 왔던 혜정 언니가 이데의 첫인상을 이야기했다. 언니의 이야기를 듣고, 얼마간 공감했다. 이데에 매일같이 출석 도장을 찍는 단골들도 처음엔 이데가 그렇게 낯설었다고 했다. 들어가기 뻘쭘하게 만드는 무엇 때문인지 이데에 들어왔다가 공간을 한 번 둘러보고는 쭈뼛쭈뼛 나가 버리는 손님도 많았다. 한때는 이 기운을 어떻게 해야 할지가 논의 사항이기도 했다. 나도 처음 이데에 왔을 때를 떠올려 보니 주인 있는 집에 온 것 같은 느낌이었다. 어느 카페든 주인이야 있겠지만, 이데가 주는 인상은 ‘남의 집’이었다. 이데는 넓고 사람이 많지도 않은데 꼭 누군가 자기가 주인이라고 외치고 있는 것 같았다. 그런데 얼마간 그 자리를 비집고 들어가 뻐기다 보면, 결국 나도 주인일 수 있겠다는 걸 알려 준다. 그래서 오랫동안 이데에 온 사람들은 분위기 좋은 다른 카페가 우후죽순 생기는 대흥동에서도 이데를 자주 찾아 주었다. 테이블에 옹기종기 모여 앉아 있던 우리도 사실은 안으로 들어와 보면 그렇게 가깝지도 끈끈하지도 않다. 그저 함께 일하는 사이일 수도 있는 우리의 틈을 이어준 게 이데가 준 기운이었다. 그 기운이 우리 사이의 틈을 메꿔 주었다.

#1

싱어송라이터 이기수 씨

10월 30일은 이데의 마지막 날이었다. 마구잡이로 소문낸 건 아니지만, 갑작스럽게 문을 닫게 돼 주변에 조금씩 알렸다. 결정적으로 《월간 토마토》 10월호 권두언에 글을 올리자 정말 이데가 문을 닫는다는 게 마음에 박혔다. 맨 처음 권두언을 SNS에 올리며 공연 이야기를 꺼낸 건 자판기커피숍의 박정훈 씨였다. 조용히 문을 닫고 안녕하려던 우리는 어떻게 해야 할지 고민했다. 그리고 잠잠하다가 개인플레이의 김태훈 씨에게 다시 연락이 왔다. 못 이기는 척 그렇게 해 보자고 이야기했고, 김태훈 씨가 <이데 가면 언제 오나>라는 포스터를 만들어 올렸다. 포스터가 올라오고 댓글이 달리고, 라인업이 되기까지 금방이었다. 여섯 팀이나 마지막 날 이데에서 공연을 하기로 했다.

개인플레이, 마지막 곡으로 소녀시대의 GEE

“앙코르곡 준비 안 하는 뮤지션도 있나?”

공연 중 김태훈 씨가 말했지만, 우리는 맹세코 앙코르곡을 준비한 적이 없었다. 그런데 공연을 시작하고 시간이 지날수록 이 사람들이 앙코르를 외쳐 주지 않았다면 마음에 뚫린 커다란 구멍을 어떻게 채웠을지 아찔했다.

싱어송라이터 이기수, 개인플레이, 송나츠, 혹시몰라, 조용훈, MH STUDIO까지 다양한 장르의 뮤지션이 이데를 찾았다. 4시 전부터 찾아와 자기들끼리 무대를 만들고, 악기와 음향을 설치하고, 관객석까지 살피며, 준비되자마자 공연을 시작했다. 갑자기 노랫소리가 들렸고, 이기수 씨가 무대에 섰다.

혹시몰라, 왜인지 모르겠지만 이강국 씨를 가까이 해야 사진이 더 잘 나온다

#2

이데는 공연하기에 좋은 공간은 아니었다. 음향 시설이 잘되어 있는 것도 아니고, 관객 동원력이 좋은 것도 아니었고, 그렇다고 공간 대여료가 싼 편도 아니었다. 그런데 이데에서 공연한 사람은 모두 좋은 기운을 받았다고 했다.

뒤풀이에서 누군가 조용훈 씨에게 야, 진짜 음원이랑 똑같아. 나 음원 듣는 줄 알았어. 그러자 김태훈 씨가 그러니까 라이브를 볼 필요가 없지. 라고 말했다

“그냥 문을 닫는다는 게 아쉽더라고요. 공연했던 팀끼리도 평소에 서로 연락을 자주 하진 않는데, SNS에 공지했더니 이틀 안에 여기에 있는 사람들한테 연락이 왔어요. 누굴 섭외할 생각도 없었고, 그러지도 않았거든요. 다들 저한테 연락해서 자리 있냐고 묻더라고요. 다들 이데가 만들어 준 좋은 추억이 있으니까 온 거죠. 제가 덕이 있어서 오라고 하면 오는 애들도 아니고, 진짜 자기들이 좋아서 온 거예요. 글쎄요. 다른 카페 공연도 많이 해 봤지만, 이데에서만큼 편안하고 집중력 있게 사람들이 들어 주는 공간이 별로 없었던 것 같아요. 이 공간에서 공연할 때는 정말 좋은 기운을 많이 받고 갔어요.”

혹시몰라의 전영국 씨는 삼팔광땡장 날이면 셀러가 되어 가죽 장인인 척했다

개인플레이의 김태훈 씨와 비슷한 이야기를 다른 뮤지션들도 했다. 이데에는 공연할 수 있는 공간이 네 곳 있었다. 옥상, 2층, 1층, 테라스까지 네 군데 모두에서 공연해 본 팀은 혹시몰라였다. 혹시몰라의 전영국 씨에게 이데는 판매처이기도 했다. 삼팔광땡장을 하는 날이면 작은 책상 하나를 배정 받아 주변의 셀러들과 넉살 좋게 이야기를 나누며, 가죽 장인인 척했다. 영국 씨에게는 작은 책상 하나만큼의 의미도 있는 공간이었다.

마지막 무대는 MH STUDIO가 장식해 주었다

#3

이데는 꼭 못난 자식 같았다. 포털사이트에 북카페 이데를 검색하면 더럽다, 담배 냄새 난다, 먼지 있다, 모기 많다, 북카페라고 해서 갔는데 책이 없다 등의 비판이 많았다. 우리는 가끔씩 그런 게시물을 공유하며 속상해했다. 월요일 아침 청소 시간에 강제로 이데 청소부가 될 때마다 사람들이 먼지 많다고 했던 곳을 쓸고 닦았다. 2015년 4월 한 달 동안 공사하기 전 이데는 말 그대로 먼지 구덩이였다. 꼭 먼지가 모여서 바닥이 된 것 같았다. 우리는 얼마간 꿋꿋하게 버티다 한 번씩 이데를 뜯어고쳤다. 제일 처음 카운터 옆에 마루를 만들었다. 누가 보아도 돈이 없어서 날림으로 공사한 것 같은 마루를 보고 우리는 박수를 쳐야 했다. 사장님이 공사한 것이었기 때문이었다. 그리고 결단을 내렸다.

이데 2층, 딴데가 불을 켠 마지막 날

우리는 이데가 조금이라도 교육 받은 자식처럼 보였으면 하는 바람에 한 달 동안이나 문을 닫고, 전문가에게 공사를 맡겼다. 사무실이었던 2층 벽면에 책장을 두르고, 공간을 나눠서 대여할 수 있게 했다. 바닥 공사를 해 먼지가 덜 나오게 했다. 건물 외벽 포장도 다시 했다. 줄줄 흐르는 콧물을 훔치며 다니던 이데가 이제 좀 씻은 티가 났다. 사람들은 이전의 이데가 그립다고 예의를 차렸지만, 그 말미에는 ‘고칠 때가 되긴 했었지.’라고 말했다.

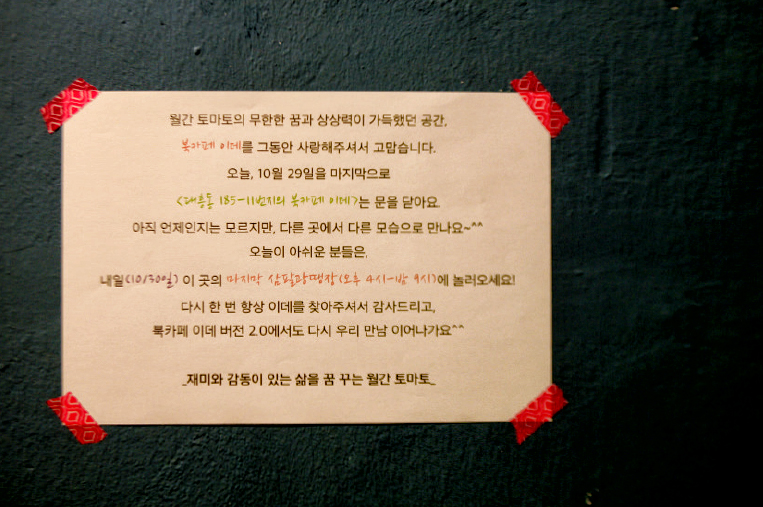

10월 29일, 이데에 붙은 마지막 인사

그러면서도 이데가 주는 분위기는 고치지 않았다. 우리는 이데가 낯을 많이 가리는 아이라는 걸 알고는 있었지만, 그게 이데의 원래 성격이니 받아들이자고 결론을 내렸다. 이제와 활발하고 넉살 좋은 아이로 성격을 바꾼다고 더 많은 사람이 찾을 것 같지도 않았다.

#5 그리고

“이렇게 즐거워도 되는지 싶지만, 어쨌든 다른 곳에서 다시 좋은 공간을 만들어 주셨으면 좋겠습니다.”

공연하는 사람도 앉아 있는 사람도 다들 너무 즐거워서 이상할 정도였다. 지켜보는 우리는 고맙기만 했다. 마치 자식의 장례식장에 앉아 슬픔에 빠져 있는데, 이렇게나 멋진 친구가 많았다는 사실을 확인한 듯한 기분이었다.

마지막 날이라고 하니 사람들이 계속 이데를 찾았다. 아주 오래 전 까마득한 옛날에 이데에서 일했던 아르바이트생들까지 하나둘 이데가 가는 모습을 지켜봐 주었다. 우리는 그 사실이 고마웠다. 밖에 나가면 미움만 받는 줄 알았던 걱정스러운 자식이 사람들에게 이렇게나 좋은 추억을 줬다는 사실이 뭉클했다. 오후 10시가 다 되어 가는 시간에 <이데 가면 언제 오나> 공연을 마쳤다. 마지막은 MH STUDIO의 공연이었다. 모두 뛰어 놀며 이데를 보내 주었다.

이데에는 생각보다 많은 사람의 기억과 추억이 쌓여 있었다. 2016년 10월 30일 이데는 지나간 시간 어딘가에 우리를 데려다주었다. <이데 가면 언제 오나>가 없었다면, 그렇게나 많이 쌓여 있던 시간을 우리끼리만 털어버리기엔 아쉬웠을 것 같다. 그날 우리는 이데에 쌓였던 기억을 오랜 시간 마음에 넣었다. 이데 가면 언제 오나. 이렇게나 많이 받았는데 이제 줄 길이 없다. 첫 번째 이데가 그렇게 떠났다.

글 사진 이수연