-

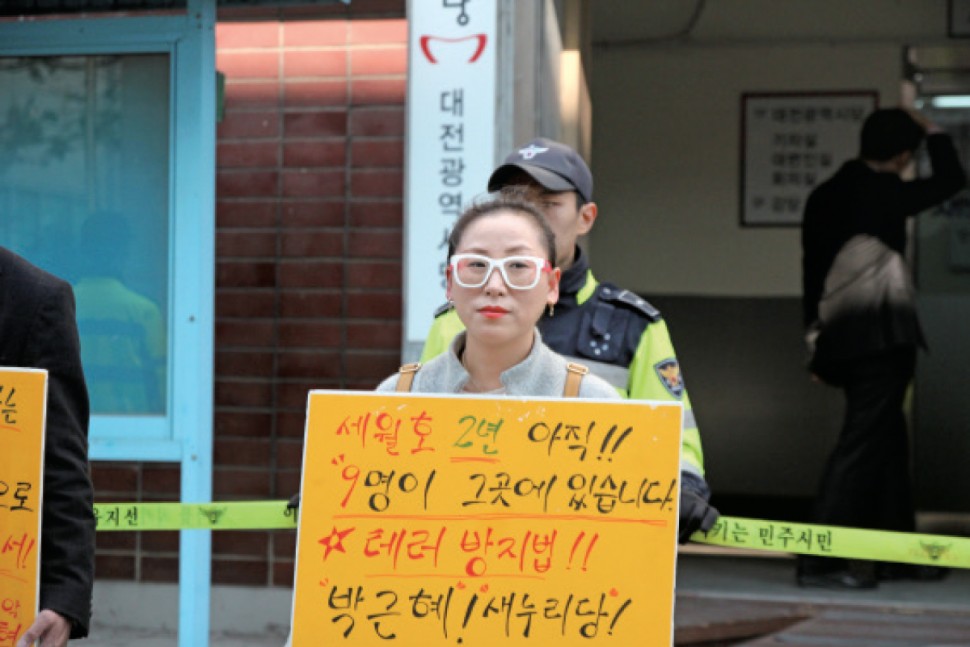

[4월 108호] 노란개비 포장마차 안선영씨

멈칫 포장마차 안에 선 주인장 뒤에 붙은 노란 피켓에 한 번 눈길을 준다. 호떡 하나를 주문하고 만드는 시간 동안 찬찬히 포장마차 안을 살핀다. 하얀 반죽을 적당히 손에 쥐고 호떡 안에 들어가는 설탕을 넣고, 기름판 위에 호떡을 굽는 시간이 제법이다. 주인장 옆에서는 라디오 소리가 울리고, 고 노무현 대통령의 사진과 노란 리본이 작은 바구니에 담겼다. 포장마차 뒤에 붙은 판넬에는 ‘세월호 2년’, ‘국정교과서 반대’, ‘테러방지법’ 등에 관한 이야기가 쓰였다. 그 이야기들이 포장마차 안에서 대화를 건넨다. 잘 살고 있느냐고 물음을 던지며.

노란개비 포장마차가 문을 연 지 이제 한 달, 메뉴는 호떡과 어묵 뿐이다. 호떡은 한 개에 천 원이고, 어묵은 오백 원이다. 호떡 하나를 굽는데 몇 번의 손길이 오갔는지 모르겠다. 느릿느릿 이제야 호떡이 제법 호떡 모양새를 갖추었다고, 오며가는 손님마다 이야기한다. 한동안 손님이 끊이질 않는다. 함께 정당 활동을 하는 동료들, 한 달 새 단골이 됐다는 일면식 없던 손님, 지나가다가 “어?”라는 감탄사와 함께 걸음을 멈추는 사람까지. 주문은 계속 밀리는 것처럼 보인다. 주인장 손길이 아직 서툴러서라고 단정지을 수는 없었다. 노란개비, 포장마차 앞 뒤로 붙은 호떡집의 이름이다.

노란개비 주인장은 안선영 씨다. 1년여 전부터 새누리당 당사 앞에서 1인시위를 했다. 세월호 사건을 계기로 집회란 집회에는 모두 참여하고, 정의당에 가입하였으며, 1인시위를 하다가, 노란 리본을 단 포장마차까지 문을 열었다.

“곧 선거가 다가와서 1인시위를 마무리하려고 하는데, 마침 이쪽 건물 관리하던 분이 자리가 났는데 혹시 할 사람 있겠느냐고 묻는 거예요. 할 줄 아는 것도 없으면서 제가 하겠다고 덜컥 말했네. 말하고 나서 뭘 해야 되나 생각했어요. 그냥. 재미있을 것 같았어요. 1인시위 끝나면 하고 싶은 이야기 마음껏 할 수 있는 자리가 없는데, 장사하면서 이렇게 하면 더 많은 사람이랑 대화할 수 있잖아요. 아휴. 처음엔 말도 마요. 호떡이 호떡이 아니었지. 그래도 지금은 맛있죠? 것 봐요. 내가 누누히 말하지만, 모양은 내가 내지만 맛은 재료를 가져다 주는 분이 내는 거기 때문에 맛은 보장할 수 있다니까?”

2014년 4월 16일, 키우던 개 세 마리 중 첫째였던 토토가 떠난지 열흘쯤 되었을 때였나 보다. 헛헛함 때문에 정신 없던 날이었다. 그날도 힘없이 일어나 TV 전원을 눌렀다. 뉴스에서는 배 한 척이 반 쯤 기울어져 있었다. 화면에는 ‘전원 구조’라는 큰 글씨가 쓰여 있었다. ‘별로 기울어지지 않았는데 당연히 구했겠지.’ 대수롭지 않게 출근을 했고, 퇴근을 했다. 한숨 자다 일어나 밤 열 시쯤 다시 TV 전원을 눌렀다. 배 한 척이 또 엎어져 있었다. ‘어쩜, 무슨 날이기에 하루에 두 대씩이나 배가 엎어지는 거야. 뭐지? 아침에도 세월호라는 글씨를 본 것 같은데?’ 정신이 번쩍 들었다. 화면에는 헬기 몇십 대, 움직이는 배만 해도 몇 척인지 셀 수 없이 많았다. 모두 구조를 위해 그곳에 있다고 했는데, 아무도 구조하지 못했다는 게 이해가 되지 않았다. 그때부터 잠들 수가 없었다. 제발 한 명이라도 구조되는 걸 보아야겠다고, 뜬 눈으로 밤을 새우기 일쑤였다.

“삼풍백화점에서 아르바이트를 했어요. 삼풍백화점붕괴사고가 난 시점이 제가 아르바이트 하다 그만둔 지 한 달 정도 된 때였어요. 친구 열여섯 명을 잃고, 아르바이트하며 인사하고 얼굴 보며 웃었던 사람들까지 합하면 모두 서른 명 가까이, 죽었어요. 그때도 16일 만에 마지막 생존자가 나왔어요. 제발 잠 좀 자게, 한 명만 나오라고 읊조리면서, 한숨도 못 잤어요. 그때랑 세월호 때랑 똑같았어요.”

아이들이 계속 나오지 못했다. TV에서는 국가가 최선을 다하고 있다고 나오는데, 왜 아무도 살았다는 사람이 없는지 이해할 수가 없었다. 세월호라는 주제만 나와도 눈물이 나왔다. ‘선영아, 세월호 사건이 이상하지?’ 친구 하나가 물었다. 팩트TV를 보라고 이야기하며 그날 저녁 또 전화가 왔다. ‘선영아, 팩트TV 봤어?’ 평소 고집스럽지 않은 친구라 의아했다. 지금 찾아보라는 친구의 말에 컴퓨터를 켜고, 바로 찾아 보았다. 그때 오창석 기자가 팽목항을 배경으로 서 있었다.

“말도 안 되는 소리라고 생각했어요. 지금까지 TV에서 본 세월호 현장이랑 너무 다르니까. 경찰들 수백 명이 왔다갔다하고 수많은 배와 헬기가 구조를 위해 힘쓰던 현장과 너무 달랐어요. 오창석 기자의 뒤로 보이는 현장에는 깃발만 나부끼고 있었어요.”

배신감이었다. 내가 믿었던 세상에 대한 배신감이 들었다. 유기견이나 동물 복지만 잘 된다면, 이 나라 복지가 왠만한 수준은 되지 않겠느냐는 믿음이 있었다. 알고 보니 사람도 제대로 살기 힘든 나라였다.

2년 동안 정신없었다. 그동안 밀렸던 사회 공부도 다시 해야했다. 세월호 집회 현장에는 빠지지 않고 다녔다. 집회에 나가면 일하는 사람들 틈에서 할 수 있는 일을 달라고 묻고, 할 일을 찾고, 그게 아니면 현장을 지켰다. 그러다 다니던 회사 옆에서 단식 농성을 하는 정의당 한창민 대변인을 봤다. 정당 활동한 적은 없었는데 한 대변인을 보고 정의당에 가입했다.

“원래 대전 사람이 아니에요. 몰랐던 게 많았어요. 세월호 사건을 계기로 산내학살사건이나 장애인 관련 집회 현장 등에서도 계속 활동했어요. 그러다 유가족 중에 세 번째로 부모님이 자살을 하셨어요. 정말 마음이 안 좋았어요. 뭐라도 해 봐야겠다고 생각하고 할 수 있는 걸 찾다가 1인시위를 하기로 했죠. 매일 꾸준히 하려면 그때 다니던 회사에서는 할 수 없는 일이었어요. 사표를 썼죠. 집회에 나가고 싶어서 그렇다고 말했어요. 저는 단순해서 돌려서 말 안 해요. 회사에서도 집회 현장에 나가는 건 알았지만 그만둔다고까지 하니까 몇 번을 말리다가 사표를 받아 주더라고요.”

2015년 봄이었다. 처음 새누리당사 앞에서 커다랗고 노란 피켓을 들고 섰다. 노란 팻말에는 하고 싶은 이야기들을 적었다. 어떤 날은 세월호, 어떤 날은 국정교과서, 어떤 날은 장애인 보행권 관련, 어떤 날은 민간인 학살 사건까지. 어떻게 된 나라는 하고 싶은 이야기가 계속 생기도록 만들었다. 평일 오후 그 자리에 서면 새누리당사를 드나드는 사람들에게 모진 말도 들었다. 누가 뭐라고 하면 ‘하고 싶은 말하는 게 내 권리’라고 말했다. 무서울 게 뭐 있나. 당당했다. 적어도 옳다고 생각한 행동을 했다. 몸이 아파서 나오지 못한 날, 갑자기 일이 생겨서 나오지 못한 날도 있었다. 그렇게 피켓을 들고 선 날만 따지면 3월 22일은 새누리당사 앞에 선지 200번 째 날이었다.

희망이었다. 200번까지 피켓을 들고 설 수 있었던 이유는 그래도 아직 희망이 있다고 생각했기 때문이었다. 세월호 사건을 같이 아파하고, 자유가 뭔지 체험해 본 젊은이들, 학생들에게는 희망만 보였다. 또 하나 우리 역사가 어떻게 남겨질 것인가에 대한 두려움이 있었다. ‘그런 세상인데도 참고 살았단 말이야?’ 훗날 남겨진 역사를 보고, 후손들이 경악을 금치 못할까봐, 이 시대를 사는 우리의 무력함에 혀를 찰까봐 너무 두려웠다. 그래서 계속 한다. 재미있게 하고 싶다. 재미있어야 계속 할 수 있는 거니까.

3월 22일, 매일 혼자였던 새누리당사 앞에 사람들이 나란히 함께해 주었다. 다른 때보다도 웃음이 입가를 떠나지 않았다. 하고 싶어서 한 일이었는데, 괜한 격려를 받는 것 같다. 또 하고 싶은 말이 생기면 피켓을 들고 거리에 서겠다는 다짐을 마지막으로 200번 째 시위를 마무리했다. 이제 다시는, 우물쭈물하지 않겠다.

“올해 투표할 수 있어요?”

“네. 올해 스무 살이에요.”

“투표하고 꼭 와요. 그날 투표했다는 인증 보여 주면 호떡 백 원이에요.”

“와. 정말요? 그런데 어떻게 보여 줘요?”

“손등에 도장 찍거나 인증샷 보여 주면 돼요.”

투표하는 날은 정의당 형님들이 와서 도와주기로 했다. 예전에는 일을 첫째로 두고 살았다. 일하는 게 제일 중요했다. 요즘은 그렇지 않다. 돈도 별 의미 없다는 걸 알았다. 아파서 2년 정도를 누워만 있었다. 그러다 일어나보니 시간이 가장 아깝다는 걸 깨달았다. 어떤 일을 해도 시간은 계속 흐르고 있었다.

“인명은 재천이고, 나는 내 삶에 충실하면 돼요. 아프고 난 이후에 달라진 건, 결정이 빨라졌어요. 해 보고, 아니면 접으면 되지. 버나드쇼가 묘비명에 그렇게 썼다잖아요. 우물쭈물하다가 내 이럴 줄 알았지. 그 말에 많이 공감했어요.”