-

[7월 99호] 7월 특집

한남 오거리는 도심 속 삼각주를 만들었다. 하천이 호수나 바다로 흘러들며 만든 삼각주는 무척 비옥하다. 영양분이 풍부해 농사짓기 좋은 땅이다. 도로를 개설하며 삼각형 형태로 만들어 낸 도심 속 삼각주 안에는 논과 밭 대신 철강, 기계, 금속, 자동차 관련 업소가 높은 비중을 차지한다. 이곳은 그랬다.

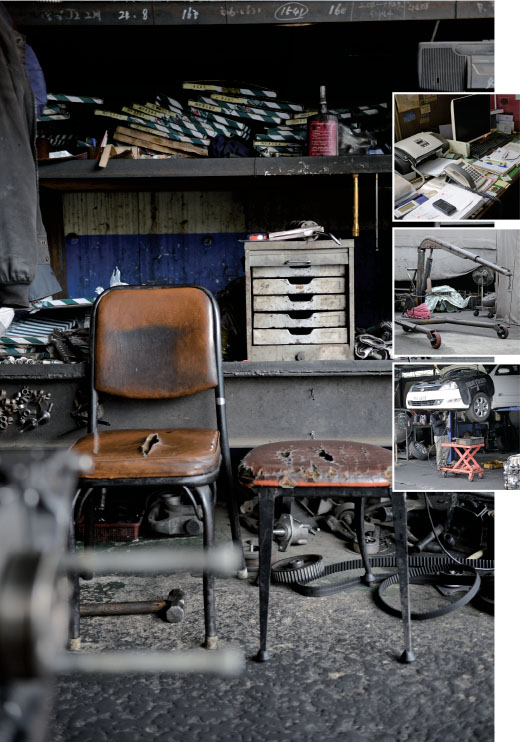

삼각주 형태를 띤 블록에서도 부챗살처럼 넓게 퍼진 부분 말고, 끝이 날카롭게 뾰족한 부분과 더 가까운 곳에서 골목으로 들어선다. 꼭짓점에 가까울수록 횡으로 관통하는 골목은 짧아진다. 한낮 태양이 내리쬐는 골목에 지나다니는 사람은 거의 눈에 띄지 않았다. 날카로운 무엇인가로 다른 무엇을 자르거나 갈면서 내는 소리만 햇볕에 부딪혀 반사되며 골목을 이리저리 헤집고 다닌다. 그곳에 ‘신성사’가 있다. 20년 동안 자리를 지킨 그 공간에 리프트 시설 두 개를 들여 놓았다. 차를 들어올려 차량 아래에서 편하게 작업하도록 돕는다.

신성사 정문을 들어서면 왼쪽에는 작업 공간이 있고 오른쪽으로 꺾어 들어가면 사무실이 있는, 뒤집어진 ‘ㄱ’자 형태 공간이다. 공간 곳곳에는 무거운 쇳덩어리가 크기 별로 다양하게 있다. 굳이 구분하면 두 가지로 구분할 수 있다. 녹슨 쇳덩어리와 거무튀튀한 기름에 반질반질 거리는 쇳덩이다. 도무지 스며들 틈이라고는 없어 보이는 그 쇠붙이에 잘 먹은 기름은 필요한 형태로 깎아놓은 기계 부속의 정밀함에 신뢰를 더해준다. 어떤 이유에서든 쇠붙이에 잘 먹지 않아 엉겨 눌러붙어 기름은 몸에 달라붙어 떨어지지 않을 듯한 묘한 공포감을 불러 일으킨다.

역시 쇠붙이로 만든 상자 안에는 볼트와 너트도 있고 그 쓰임을 전문가가 아닌 이상, 도무지 알 수 없는 모양의 부속품도 산더미다. 굳이 손으로 들어보지 않아도 쇳덩어리가 간직한 무게감이 고스란히 전해졌다. 그 무게감은 묘한 경외감을 불러 일으킨다. 그 공간 안에 선 사람들의 딱 인생 무게일 듯하다는 생각이 들어서인지도 모르겠다. 그것도 아니라면 몸속에 새겨진, 쇠를 발견하고 다룰줄 알게 되었을 때 가졌을 그 경외감이 자극을 받은 모양이다.

사무실 바로 앞 그리 좁지 않은 공터를 차지하고 있는 기구는 무척 낯설다. 바퀴 세 개가 달린 ‘A’자형 받침대 위에 흡사 크레인과 유사한 형태로 꺾인 기둥이 꽃혀 있고 길게 뻗은 가지 끝에는 무엇인가를 매달 수 있는 고리가 걸렸다. 그 길이는 조절할 수 있도록 했으며 받침대와 수직을 이루는 기둥에는 공기압으로 힘을 쓰는 장치를 부착했다. 이 공간의 전문성을 웅변하듯 당당하게 서 있는 이 장비를 이곳 사람들은 ‘코끼리’라 부른다. 이 장비는 자동차에서 무거운 엔진을 내리고 다시 올릴 때 쓴다. 정비사가 이 장비로 엔진을 내리는 장면은 마치 외과의가 중요한 수술을 하는 것마냥 신중하게 이루어지고 그만큼 팽팽한 긴장감을 불러 일으킨다. 이 긴장감은 곁에 있는 사람에게도 고스란히 전해진다. 고리에 매달려 흔들거리는 자동차의 심장, 엔진은 땅 위에 놓인다. 리프트 위에 놓인 자동차는 그 순간 그저 껍데기일 뿐이다.

적막한 그 공간에서 망치로 무엇인가를 두드리거나 에어드릴로 나사를 풀어낼 때를 제외하고 들려오는 소리라고는 라디오 소리가 유일하다. 스피커를 통해 흘러나오는 디제이의 통통 튀는 목소리는 무척 생경해 오히려 극적이기까지 했다. 이 공간이 낯선 사람에게나 그런 생경함이 느껴질 뿐, 늘 그 자리에서 작업의 시작과 끝을 함께 했을 라디오 소리는 풍경에 철저하게 녹아들어 존재감마저 희미하다. 늘 있어야 할 곳에 있는 물건처럼 소리도 그렇게 존재한다. 보지도 않는 텔레비전을 습관적으로 틀어놓는 것처럼 말이다. 반복적인 행위가, 긴 시간 안에서 만들어 낸 철저한 익숙함이다. 무심하게 나사를 풀고 엔진을 손보는 정비기사의 손동작은 오랜 시간에 걸쳐 일상으로 녹아들었다. 조명을 받은 채 수십 번도 더 반복해 추었던 춤을 추는 발레리나의 몸동작만큼이나 심드렁하다.

비가 내릴 듯한 찌뿌둥한 날씨에 리프트 앞에는 송 부장과 양 기사, 두 엔진 전문가가 서서 자동차 엔진룸 내부를 샅샅이 살피고 분해를 위해 나사를 하나씩 풀어간다. 간혹 엔진을 내리지 않고도 손을 볼 수 있는 고장도 있지만 이곳 ‘신성사’까지 실려오는 자동차는 우리가 흔히 만나는 카센터나 1급자동차공업사에서 보낸 물건일 때가 많다. 운전자가 직접 끌고 오는 경우는 거의 없다.

“옛날보다 엔진도 튼튼하고 좀 심한 고장이면 고쳐서 쓰기보다 버리고 새로 사는 경향이 많으니까. 옛날처럼 일이 많지는 않아요. 요즘 1급 공업사에서 기관부를 운영하는 곳은 별로 없을 거예요. 판금이나 도색부는 운영을 해도.”

자체 수요가 기대하는 적정 수준의 매출을 보장해주지 않는 일은 아웃소싱이 일반적이다. 그렇다보니 예전 1급자동차공업사에는 많을 때 50~60명씩 정비 기술자가 있었지만 요즘에는 열 명 미만인 곳도 많다. 신성사에서만 20년을 일한 송 부장은 이곳에 오기전 1급자동차공업사 기관부에서 오래 일했고 정비책임자로도 있었지만 시대 변화에 따라 ‘엔진 부문’으로 전문화된 ‘신성사’로 일터를 옮겼다.

옛날에는 이런 곳을 ‘보링집’이라고 불렀다. 엔진 실린더에 문제가 생겼을 때 다시 표면을 매끄럽게 다듬어 수리하는 곳이다. 초정밀 기술을 요한다. 엔진 실린더와 피스톤 사이의 유격은 자동차 성능과 안정을 보장한다. 중요한 부분이다. 아주 오래전 비포장 도로가 포장 도로보다 훨씬 많았을 때는 일정한 시간이 지나면 엔진 오일을 갈아주듯 엔진 보링을 받아야 할 때도 있었다. 엔진오일 교체처럼 자주 할 필요는 없었지만 적정한 시기를 놓치면 엔진 성능이 떨어지거나 자동차를 운행하다가 몹쓸 일을 당할 수도 있었다.

“아무래도 비포장 도로를 많이 달리면 먼지가 많이 올라오고 그것이 엔진 속으로 들어가서 실린더를 망가뜨릴 수 있잖아요. 그러니까 옛날에는 보링 작업을 해야 하는 차가 많았지요. 그런데 요즘에는 도로 사정이 좋으니까 보링을 해야 하는 엔진이 그렇게 많지는 않아요. 그래도 우리는 아직 일이 좀 있는 편이에요.”

신성사 이영관 사장은 열여덟 살 무렵부터 자동차 정비 일을 배웠다. 친구 아버지가 운영하는 도마동에 있었던 대전공업사에서다. 월급은 적고 일은 고되었지만 당시 기술을 배우는 건 안정적인 미래를 보장해주는 일이었다. 그때부터 지금까지 일을 하고 있으니, 50년 가까이 자동차와 엔진을 만지며 살아온 셈이다. 근데, 지금 하고 있는 일을 더 오래 할 수 있을 거라 생각하지 않는다. 그 긴 시간 동안 자동차 엔진도 다양한 기술적 진보를 가져왔지만 기본 원리는 어차피 똑같고 크게 달라진 부분은 없었다. 그런데 미래는 조금 다를 것 같다.

“앞으로 이쪽 일 할 사람은 기계가 아니라 전자쪽 공부를 해야 할 것 같아요. 요즘에도 엔진을 콘트롤하는 컴퓨터가 부착되어 나오지만 앞으로 전기 자동차가 생산되면 완전히 다른 엔진이잖아요. 그러면 우리 같은 기술을 가진 사람은 필요가 없겠지요. 저도 이 건물주가 나가라고 할 때까지만 하려고요.”

내부에서 폭발이 일어나는 기존 엔진과 달리 개발과 상용화가 한창 진행중인 전기자동차는 폭발이 일어나지 않는 전기구동모터가 주종을 이룰 것으로 보인다.

무거운 쇳덩어리, 그것도 막 다룰 수 없는 정밀한 기계를 만지는 일이 녹록지 않을 듯한데, 이영관 사장은 그렇게 위험하지도, 그렇게 힘들지도 않다고 손사래 친다. 힘들기는 농사 일이 더 힘들고 기술로는 엔진기관 쪽보다 오히려 판금기술을 더 고급 기술로 친단다.

“뭐, 후회할 게 있어요. 돈을 많이 못 벌어서 그게 아쉽지요. 원래 기술 일이 돈을 많이 벌 수 있는 건 아니에요. 일 할 수 있는 것에 한계가 있잖아요. 그래도 뭐 밥 벌어먹고 살았고 자식들 잘 키웠으니까, 그 정도면 행복한 것 아니에요? 게으른 사람들이나 걱정하는 거지, 좀 부지런하게 사는 사람들은 다 괜찮아요. 밥은 벌어먹고 살 수 있어요.”

점심시간이 좀 지나 늦게 배달한 국밥 한 그릇을 입에 넣는 이영관 사장은 입을 벌리며 호탕하게 웃었다. ‘게으르다.’라는 말이 인상적이었다. 무척 친숙하고 익숙한 말인데, 낯설었다. 요즘 이 말을 잘 쓰는지 모르겠다. ‘게을렀다.’