-

[7월 99호] 7월 특집

연일 매체는 우려스럽고 어이없는 소식을 계속 보도했다. 이어지는 가뭄은 심리적 갈증까지 깊게 만들었다. 역사가 이 시기를 어떻게 기록할지 무척 궁금하다. 7월호, 통권 99호를 준비하는 월간토마토에도 이런 사회적 분위기는 어김없이 스며들었다. 처방이 필요했다.

현실과 활자 사이에 조금씩 거미줄이 자라는 것을 눈치채지 못하는 것은 종이 매체를 만들며 저지를 수 있는 중대한 실수다. 아흔아홉 권째 토마토를 만들며 비로소 이 거미줄이 눈에 들어왔다. 언뜻 눈에 들어오는 현실을, 별 방해없이 고스란히 들여다보는 것처럼 오해하지만 어느덧 초점의 심도에 따라 보였다가 보이지 않는 거미줄이 작은 왜곡을 불러일으키고 이것이 쌓이고 쌓여 심각한 왜곡으로 번지거나 ‘바라보는 이’에게 견디기 힘든 피로감을 줄 수도 있다. 무엇보다 조금씩 눈치 채지 못할 만큼 현실로부터 한발짝 떨어져 관망하게 만든다. 거미줄이 더 두텁고 촘촘해지기 전에 걷어내야 했다.

어느새 한걸음 떨어져 있던 현실에 성큼 다가서는 것이 필요했다. 그 현실을 찾아가기 위해 머리를 맞대었고 우리가 가야 할 몇 곳을 선택했다.

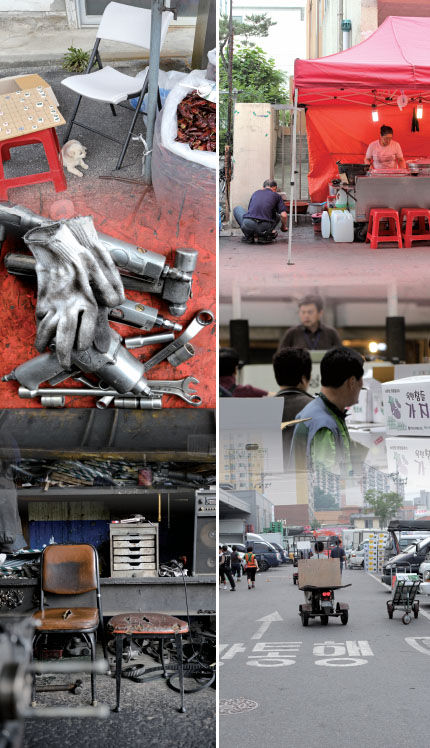

작은 시골 마을 전통 오일장, 새벽에 열리는 농수산물시장 경매 현장, 이른 아침 문을 여는 포장마차, 무거운 엔진을 다루는 수리 센터. 월간 토마토 7월호를 만들며 우리가 방문한 공간이다.

작은 시골 마을 오일장에는 활기와 북적임이 없었다. 한 번 굴러가기 시작한 바퀴가 동력이 완전히 사그라지기 전까지 계속 그 움직임을 지속하듯 오일장은 버릇처럼 그곳에 섰으나 이미 예전의 장이 아니었다. ‘메르스’라는 낯설고 어색하며, 절대로 친숙해질 수 없을 것만 같은 낱말은 이곳 오일장에서도 비 내린 후 버섯 솟아 오르듯 피어났다. 뜨거운 태양 아래 강아지 한마리는 주인이 비워 둔, 빨간색 간이 의자 아래 그늘로 파고들었고 해산물이 담긴 상자 안에 얼음은 견디지 못한 채 녹아내렸다. 그 모습에 풍경도 함께 녹아내린다. 간헐적으로 오가는 주민과 이들을 맞이하는 상인 사이에 연결된 실타래는 팽팽하지 못하고 오뉴월 쇠불알 늘어지듯 축 쳐졌다.

무거운 엔진을 주로 수리하는, 자동차 수리점을 고객으로 둔 엔진 공장에는 무거운 쇳덩어리가 기름에 범벅인 채 놓여 있다. 엉겨눌러붙은 기름이 몸에 달라붙어 떨어지지 않을 것 같은 묘한 공포감마저 인다. 손에 들어보지 않아도 그 무거운 쇳덩어리가 간직한 무게감이 고스란히 전해졌다. 공간을 빙둘러 빼곡하게 쌓여 있는 그 쇠붙이의 무게가 어쩌면 그 공간 안에 선 사람들의 딱 인생 무게일지도 모르겠다는 생각이 들었다. 적막한 그 공간에서 스피커를 통해 흘러나오는 라디오 디제이의 통통 튀는 목소리는 무척 생경해 오히려 극적이기까지 했다. 무심하게 나사를 풀고 엔진을 손보는 정비기사의 손동작은 오랜 시간 일상이 녹아들어, 조명을 받은 채 수십 번도 더 반복해 추었던 춤을 추는 발레리나의 몸동작만큼이나 심드렁했다.

아침 일곱 시면 어김없이 나오는 도심 속 포장마차 아주머니는 익숙한 몸동작으로 딱딱한 떡볶이를 스테인레스 조리기구에 앉히고 오징어 다리와 고구마, 순대에 튀김 옷을 곱게 입혀 기름에 튀겨낸다. “지는 것이 결국 이기는 것이다.”라는 아무럴 것도 없이 뻔한 이야기가 그 아주머니 입을 통해 나올 때, 더는 뻔하지 않았다. 선방에 앉아 수십 년을 화두에 매달리고 마침내 깨달음을 얻은 고승이 죽장을 내려치며 내뱉는 ‘할’ 소리 만큼이나 울림이 컸다.

새벽 농수산물시장에서 만난 아저씨의 눈은 붉게 충혈됐다. 낮과 밤이 뒤바뀐 삶도 이제 일상이 되어버렸으니, 눈도 알아서 그 새로운 시간에 맞춰줄 것이라 기대했는데 그렇지 않았다. “내가 한국인이라서 그런지도 모르겠다.”라고 자가진단을 하며 아저씨는 멋쩍게 웃었다. 짐을 실은 오토바이와 자동차가 쉼없이 들락거리고 그 배기음 사이로 경매사의 알아듣기 어려운 방언이 운율을 타고 흘러나왔다. 그 건조한 시기에도 헐겁게 짜 널어 놓은 빨래처럼 축축하기만 한 새벽을 밀어내고 해가 떠올랐다. 축축한 새벽을 밀어내는 것이 녹록지는 않았으나 결국 축축한 새벽은 또 한 번 태양빛 아래 사그라들었다. 어제처럼 말이다.

매일, 때로는 오일에 한 번, 때로는 시간 단위로 반복하는 그 일상적인 공간 안에 ‘삶’이 있었다.

글 이용원