-

[3월 107호] 대전시민아카데미가 소개하는 3월의 책

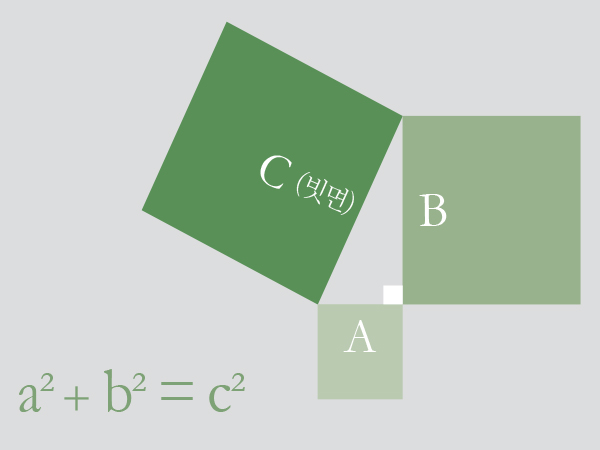

a²+b²=c², E=mc² 이 수식을 보면 어떤 느낌이 드나요? 가슴이 꽉 막히나요? 누가 생각나나요? 그래요. 처음은 피타고라스, 다음은 아인슈타인입니다. 공식이자 이론이죠. 그저 암기하거나 외우는 것이라면 답답할 겁니다. 피타고라스의 정리를 조금 더 이해 하기 위해 아래 그림을 본다면 어떠시겠어요.

각 변의 제곱의 합은 빗변의 제곱의 합과 같다’라는 서술형보다 가슴에 더 다가오지 않는가요? 암기에서 이해로 조금 다가간 것이겠죠. 아인슈타인의 방정식 또한 그러하지 않을까요? 질량을 에너지로 전환한다는 것과 그것이 정식화되는 과정 속에서 과학자들은 그 아름다움에 멈칫하지 않았을까요? 그 결과물이 핵폭탄이나 원자력으로 이어져 길들이지 못하는 짐승의 재앙으로 나타나고 말았지만 말입니다.

수학이나 과학뿐만이 아니라 사회학에서도 그런 아름다움을 느낄 수는 없을까요? 물론 현실을 생각하면 암담합니다. 사회라니요? “사회, 사회학에서 말하는 ‘사회’는 있기나 한 것일까?” 사회학 세미나 자리에서 사회학 교수들의 자조적인 현실 개탄의 이 목소리만큼 암울한 것이 작금의 현실입니다. 삼권분립은 있기나 한 것인지, 대한민국의 주권이 국민에게 있기나 한 것인지, 민주주의는 어디를 헤매고 있는 것인지. 그 동안 자리매김한 것이라고 여겨졌던 제도와 시스템의 결과물들은 녹아서 산산이 부서진 지가 오래된 것 같습니다.

왼쪽부터, 『사회적 삶의 에너지 상호작용 의례의 사슬』 랜들 콜린즈 [한울]

『사회학 본능』랜들 콜린즈 [알마]

열에너지는 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐릅니다. 열역학 제2법칙이라고 합니다. 이 역시 상식에서 벗어나지 않고 누구라도 이해할 수 있습니다. 자연계의 물리현상들을 밝히고 이론화하는 작업들을 통해 우리는 우주를 이제는 조금 더 넓고 다르게 볼 수 있게 되었습니다. 수학과 물리학의 성과는 IT만이 아니라 현실 곳곳에 응용되고 있습니다. 아인슈타인이 예견한 중력파나 힉스입자 역시 조금 더 다르게, 미세하게 우주를 다시 보고 현실을 다시 그려낼 것입니다.

하지만 여기서 살펴볼 생명체는 자연계의 에너지 흐름과 다릅니다. 생명은 자기조직화를 통해 에너지가 낮은 곳으로 흘러 퍼지는 것이 아닙니다. 잉크가 물에 번지는 것과 반대로 엔트로피(무질서도)가 감소하는 방향으로 에너지를 축적하게 됩니다. 생명은 엔트로피가 감소하는 방향으로 성장합니다. 물론 죽음이라는 자연현상을 통해 또 다시 엔트로피는 증가하게 됩니다. 그 시스템이 균형을 유지한다는 가정 아래서 말입니다.

‘에너지.’ 그래요. 이제 사회를 보는 시선을 달리해 보죠. ‘에너지’를 줘 보는 겁니다. 복잡한 사회구성이론이 아니라 조금 전 피타고라스의 정리를 그림으로 직감하듯이 느낌에 맡겨 보는 것입니다. 우리가 스치는 만남이나 모임들, 조직체의 어떤 운영이든 사회적 관계를 형성하고 뚫고 있는 것을 자연계 현상과 같이 ‘에너지’라고 해 보는 겁니다. 앞에 감정을 실어서 ‘정서적 에너지’라고 해 보죠. ‘정서적 에너지’의 흐름이 만남과 모임 사이에 있는 것입니다. 우리는 판단할 수 있습니다. 생명체가 그러하듯 사회라는 것도, 그 관계에서 ‘정서적 에너지가 큰 쪽으로 마음이 움직인다.’라고 해보는 겁니다.

자본이 집적되고 고도화되는 신자유주의는 우리의 삶을 단편으로 잘게 썰고 나눕니다. 그 시스템 아래서는 종합적인 시야나 다른 삶들은 볼 수도 없습니다. 서로 아파할 틈도 주지 않으면서 우리 일상과 삶을 옥죄고 있습니다. 사회적 삶을 만들고 해결하는 정치를 복원하고 세계화하지 못하는 이상, 그 상황은 자립적인 나를 지키기도 버겁게 만들고 있기도 합니다. 끊임없이 소진되는 나로 침몰하게 만들고 사회와 접촉점이라는 것도 소비하거나 욕망해소에 맞추어져 있습니다. 자가발전 하는 자본의 집적은 사회를 밀도있게 만들려는 우리의 작은 노력들을 허망하게 거품처럼 만들어 버리고 맙니다. 그렇다고 사회나 공동체의 손길이 필요하지 않은 것은 아니죠. 점점 더 큰 외로움과 결핍은 사회적 욕구를 강하게 만들면서 개인과 사회 사이의 간극을 벌려 놓습니다.

이론이란 무엇일까요? 어느 학자는 근육이란 표현을 씁니다. 근력을 키우는 일이라고 합니다. 사회를 보는 시력과 근력을 키워 함께 사회를 건강하고 활력 있게 만드는 무기라고도 합니다. 이론의 쓸모를 여러 가지로 볼 수 있을 것입니다. 무용하다는 관점부터 양자물리학과 수학처럼 문제 대상을 확대하면서 적용성을 넓히는 것까지 다양할 것입니다.

자연과학, 공학, 뇌, 사물인터넷 등 과학기술의 과도함은 우리의 삶과 일상을 윤택하게 만들지 못하고 있습니다. 신의 폭력에서 구해 낸 근대과학정신은 애초에 사라져 버렸습니다. 오히려 자본의 신민이자 국가권력의 도구로서 역할을 충실히 하고 있다고 볼 수 있습니다. 진화생물학, 동물행동학, 신경과학 등 여러 자연과학의 성과를 사회와 정치에 적용하는 이론을 무용하다고 할 수는 없을 것입니다. 하지만 인문사회과학의 성과도 제대로 바라보려는 관점도 그만큼, 아니 어쩌면 더 중요하다고 할 수 있을 것입니다. 한편으로 자본주의 고도화에 대해서는 사회의 경제-정치적 삶의 이면을 보려는 마르크스의 저작이 요긴할 것이고 응용력을 높일 수 있을 것입니다. 사회에 있어서 고전사회학과 최근 사회학의 성과를 잇고 있는 사회학이론을 다시 접목시켜보는 것도 의미가 있을 것입니다. 이론의 흐름을 서로 결합하려는 시도 역시 중요할 것입니다.

소개하는 책의 이론은 단순합니다. “사회적 삶의 에너지는 상호작용의 의례의 사슬에서 생겨나고, 정서적 에너지가 큰 쪽으로 움직인다.” 우리의 일상은 수많은 만남으로 이어져 있습니다. 때로는 만남으로 실망하고 에너지를 소진하는 경험이 대부분이기도 합니다. 하지만 우리는 만남이나 모임을 통해 에너지를 얻기도 하고 에너지를 전달해 주기도 하죠. 어떤 사람을 만나면 너무도 강렬해 다시 만남이 이어지기를 갈망하기도 합니다. 또한 어떤 모임과 조직은 활력과 에너지를 주어 두고두고 찾고 싶은 갈증을 느끼게 되기도 합니다. 물론 이 책은 이론의 정합성으로 인해 기초적인 개념, 역사적 접근, 실제 적용사례 등을 면밀하게 맹점을 다시 짚어 보고 뇌과학의 성과에 대한 반론을 이 이론에 근거하여 펴기도 합니다.

아마 당신 곁의 일과 사람, 그리고 사랑, 수많은 관계의 출발점을 다시 살펴보고 다시 시작하게 할지도 모르겠습니다. 이론은 비난이나 비평보다 보다 더 오래 관점과 해석, 분석을 지속하게 만들죠. 어쩌면 물리, 화학, 생물학이란 자연과학의 잣대로 사회현상을 보려는 것보다 짜릿한 쾌감을 느낄지도 모르겠습니다. 거꾸로 인문사회과학에서 자연과학, 공학으로 지평을 넓혀야겠다는 관점도 생기게 할지 모르겠습니다. 에너지 넘치는 봄이 되길 희망합니다.