-

[10월 159호] 미술관은 뒷문으로 들어가 앞문으로 나왔다

미술관은 뒷문으로 들어가

앞문으로 나왔다

대전비엔날레 2020 "인공지능"

미술관 뒷문으로 들어갔다

요즘 밥 먹으면서 유튜브 보는 게 취미다. 정확히는 유튜브 영상 댓글 읽는 게 취미다. 핸드폰을 어두운 테마로 설정해 둔 탓에 댓글 창도 어둡다. 밝게 빛나는 영상 아래 어둠이 존재한다. 웃고 떠드는 영상 아래 서로 싸우는 댓글이 보이기도 한다. 그럴 때면 나는 남의 집 창문을 의도치 않게 바라본 것 같아 얼른 다른 영상으로 넘긴다.

어젯밤엔 맞은편 건물 젊은 부부가 싸웠다. 나는 밖을 멍하니 보다 놀라 커 튼을 내렸다. 방 안이 어둡다. 창문을 가리면 나는 어두워진다. 밝고 빛나는 건 문 앞에 잔뜩 쌓아 뒀고 나는 방 안에서 어둡다.

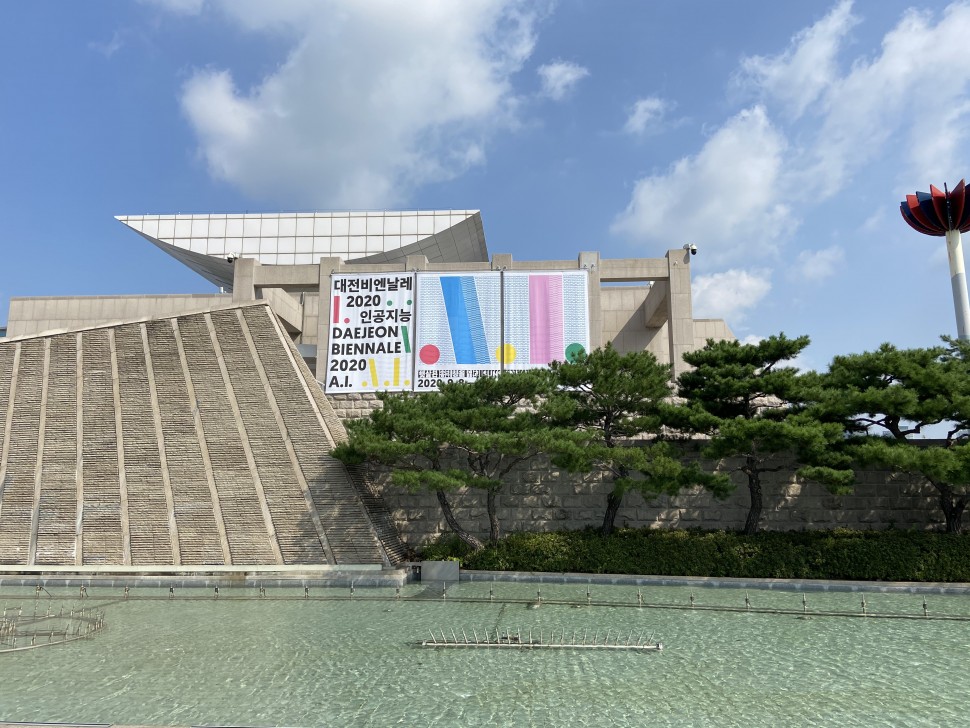

코로나19는 아직도 유효하다. 9월 8일. 대전비엔날레 2020은 결국 온라인으로 개막식을 진행했다. 20일까지 대전시립미술관은 사회적 거리두기에 따라 휴관이다. 사전 취재 요청으로 개막식 전에 잠깐 미술관에 들어갈 수 있었다. 미술관 정문은 철문으로 막혔다. 뒷문으로 들어가야 했다. 정문을 코로나19에게 뺏긴 느낌이다. 미술관은 어둡다.

미술관은 시대가 지나며 계속 어두워졌다. 물감과 캔버스는 전선과 모니터로 변했다. 미디어 아트 시대다. 빔프로젝터는 어두운 곳에서 빛난다. 어둠이 짙어질수록 빛은 강해진다. 어두운 미술관 속 오직 작품만 빛난다. 미술관 관람객이 없다. 나는 조금 낯선 상황 속에 외로워졌다.

대전비엔날레는 과학과 예술의 융합이라는 주제로 전시를 이어 왔다. 이번 비엔날레는 주제는 ‘인공지능’이다. 대전시립미술관 선승혜 관장은 유튜브 생중계로 진행한 개막식에서 “사람이 만든 창작물인 예술은 인공지능과 불가분의 관계”라고 말했다. 무언가 되고 싶다는 욕구가 만든 예술과 인공지능은 우리가 만든 빛일지도 모른다는 생각이 들었다. 인간이 만들어 낸 이상향은 빛이다. 불완전하고 모순이 가득한 인간은 어둠이다. 인공지능은 인간이 원하는 모든 것을 갖춘 완벽한 빛이다. 그럴지도 모른다고 생각하며 전시관을 천천히 돌아다녔다.

빛을 피해 숨어 들어가자

1전시실에 들어가려면 천장에 달린 모니터를 지나야 한다. 요나스 룬드의 작품 ‹중요한 타자›가 문 앞을 지키고 있다. 문 앞에 있는 카메라는 관람객의 얼굴을 인지하고 관람객의 감정 상태를 모니터에 표시한다. 나는 나도 모르는 감정을 이야기하는 하얀 모니터를 피해 전시실로 들어간다. 모니터엔 이런 말이 나타나기도 한다. “당신은 22% 더 행복하다.”

1전시실 제목은 ‘인공지능+예술, 인공과 인지 사이’다. 각 전시실은 인공지능을 바라보는 참여 작가 시각에 따라 나눴다. 그중 1전시실은 인간의 인지 능력과 인공지능의 활용에 대한 참여 작가의 생각이 담겼다. 나도 아직 나를 잘 모르겠는데 인공지능이 나에 대해 뭘 알까? 글쎄, 인공지능은 내 지문 정보를 알고, 내가 다음날 아무리 얼굴이 부어도 어김없이 핸드폰은 내 얼굴을 알아본다. 나는 알지 못하는 분당 심장 박동수를 알고 알맞은 운동을 권유하고 내가 원했던 가구 정보를 가져다준다. 친구는 내게 나보다 나를 더 잘 아는 사람을 만나게 되면 사랑에 빠질 거라 했다. 그럼 나는 인공지능과 사랑에 빠지게 될까? 나는 그런 운명은 싫어 아직 빛이 닿지 않는 어둠을 찾아 숨기로 했다.

신승백, 김용훈 작가의 작품 ‹넌페이셜 포트레이트› 앞에 오래 서 있었다. 작품 이름은 직역하자면 ‘얼굴이 아닌 초상화’ 정도가 된다. 동일한 인물을 그린 9개의 초상화가 걸려 있다. 같은 모델을 그린 초상화지만 모두 다른 모습이다. 화가는 각자 동일한 인물의 초상화를 그린다. 화가 작업대엔 카메라가 설치되어 있다. 화가는 초상화를 그리되 카메라가 그 그림을 사람으로 인식하지 못하게 그려야 한다. 화가는 아직 빛이 발견하지 못한 어둠을 찾아야 한다. 마치 아폴론을 피해 도망가는 다프네 같다. 화가는 추상화와 인물화 사이 그 어떤 작품을 그려야 한다. 빛을 피해 숨는 인간. 그 결과 개성 있는 9개의 초상화가 나왔다. 인간만의 독창성을 찾기 위해선 빛을 피해 숨어 들어가야 할까? 아니면 빛과 하나가 돼야 할까? 신승백, 김용훈 작가는 개회식에서 이런 말을 했다.

“코로나19로 일상이 중단됐다. 그리고 바이러스 중심으로 생각하고 행동 하고 있다. 우리는 새로운 생각과 표현에 직면하고 있다. 우리가 어떻게 변화 하고 어떻게 발전할 것인가 생각해 보게 되었다.”

태양신 아폴론의 사랑을 피해 도망치던 다프네. 월계수가 되어 영광을 얻을 것인지 하나가 되어 새로운 시대를 열 것인지 고민하게 되는 시점이 우리 앞에 다가온 듯하다.

신승백, 김용훈 <넌페이셜 포트레이트>

기계도 슬픔을 느낄까

“입력과 출력. 어떻게 보면 기계 작동 원리 뿐 아니라 사람 작동 원리인 기본적인 메커니즘을 활용해서 작업을 진행했습니다.”

대전비엔날레에 두 번째 참여하는 김형중 작가의 개회식 인사말이다. 입력과 출력. 이것이 인간과 기계의 작동 원리라고 한다면 기계는 항상 티 없이 맑다. 기계는 항상 기분이 좋다. 입력 대비 출력은 매번 즉각적이다. 하지만 사람은 때론 슬프다. 해야 할 일이 있어도 뒤로 미루곤 한다. 입력해도 도무지 출력이 나오지 않는 날이 많다. 입력과 출력의 관점에서 사람은 여전히 어둡고 기계는 항상 밝다. 그렇기에 기계로 이뤄진 세상은 빛의 제국일지도 모른다.

2전시실 ‘인공지능이 태도가 될 때’에서 박경근 작가의 작품 ‹1.6초› 를 볼 수 있다. 기계의 시선으로 우리가 세상을 바라보면 어떨까 하는 상상에서 시작한 미디어 아트다. 작품 촬영 당일 공장 생산 시간을 1.6초 단축하는 안건에 대한 노사분쟁이 일어났다고 한다. 단 1.6초, 짧은 시간이 지만 이 시간은 인간과 기계 사이에 차이를 만든다. 작품 설명에는 이렇게 써 있다. ‘공장에서 가장 생동감이 넘치는 것은 로봇이고 생기 없는 회색빛 얼굴은 인간이다.’ 기계는 항상 기쁘고 사람은 때론 슬프다. 기계로 이뤄진 공장은 빛의 제국이다. 어떠한 갈등 없이 필요 요구를 이뤄낸다.

미술관 전시를 관람하다 그룹 ‘팀보이드’를 만날 수 있었다. 작업실은 서울에 있지만 현재 대전에서도 여러 일을 하고 있다는 팀보이드였다. 그들이 만든 작품 중 ‹Making Art - for stock Market›은 주식 데이터를 가공해 산업용 로봇팔이 작품을 그린다. 주식 그래프의 작은 파동에도 많은 사람이 울고 웃지만 로봇팔은 그 정보들을 가공해 아름다운 곡선을 그린다. 그 곡선엔 슬픔도 기쁨도 보이지 않는다. 인공지능이 이해한 주식 세계는 아름다운 선이다.

기계도 슬픔을 느낄 수 있을까? 아픔을 모르는 인공지능 세계는 이 슬픔이 가득한 세계를 이해하지 못할 거다. 인간 세계에선 멀리 떨어져 언제나 기쁨만 있는 곳이 인공지능 세계일지도 모른다. 삶은 멀리서 보면 희극이라는 말처럼 말이다. 기쁨으로 충만한 세계는 어떤 세계일까. 아프고 슬픈 자는 그 즉시 추방 되는 영원한 빛의 제국이 아닐까. 사람이 기계에 밀려 소외되고, 고장난 기계는 버려지는 것처럼 말이다.

이하 중략

글.사진 황훈주